Se è gratis c’è un motivo. Trasparente e preciso. E a me basta per condividerlo.

Ed è l’unico etico… tutto il resto gratuito è infame, e chi si presta dovrebbe essere costretto a spiegarsi.

Non a caso è l’unica circostanza in cui le grandi agenzie di pubblicità non hanno alcuna ritrosia a rivolgersi senza budget a fotografi che sono tali, autori riconosciuti o giovani di talento non cambia: la faccia è quella.

Niente soldi e niente gloria, solo il piacere di dare il proprio contributo.

Che a volte è significativo.

E il coinvolgimento emotivo è forte: non sto parlando della donazione di un’opera, già bella e pronta, che contribuisce insieme ad altre a uno scopo certamente ugualmente lodevole… ma non è la stessa cosa. Per l’autore non è lo stesso.

Per me non è mai stato lo stesso.

Se parti da zero, se conosci direttamente le persone coinvolte, se parli coi famigliari, se ti addentri e ti mischi, non è la stessa cosa.

E ciò che produci è specifico e non intercambiabile.

Ne ho fatte diverse, anche recentemente, ma le due che pubblico qui hanno un valore per me particolare. E sono diverse tra loro.

La prima, campagna stampa del 1990, per ANFFAS, agenzia Carmi e Ubertis, è tutta immagine.

Alessandro e Elisabetta li ricordo ancora bene, lì in studio, testa bassa e una inaspettata reazione positiva al lampo dei flash, che calmava quel moto perpetuo del busto ficcato sulla sedia a rotelle, vera emanazione del loro corpo.

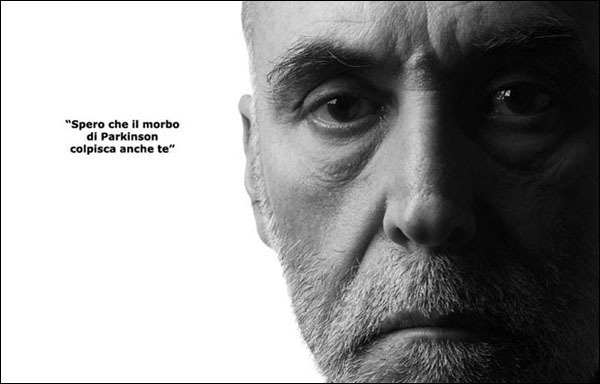

Del 1993, per AIP, agenzia McCann Erickson, la seconda campagna, stampa e affissione.

La faccia è quella di Paolo Ausenda, allora presidente dell’associazione. E parkinsoniano. Ricordo molto bene anche lui e il suo sguardo dritto in macchina. Ricordo le chiacchierate… in studio e poi al telefono, dopo l’uscita della campagna e della violenta polemica che ci fu.

Perché in questo caso la fotografia era complice dell’headline ”SPERO CHE IL MORBO DI PARKINSON COLPISCA ANCHE TE”.

E in questo caso mi fu chiesto se me la sentivo o meno di aderire con un mio lavoro. E fui totalmente solidale, perché quando sei dentro le cose la solfa cambia. Eccome. Tanto che conobbi anche la figlia di Paolo Ausenda, Raffaella. Che ho rivisto recentemente.

E il suo sorriso è lo stesso.

Questo è una campagna benefica. Per me.

E per farla devi essere un fotografo.

© Efrem Raimondi. All rights reserved.

Fotocamera Toyo 45G con Rodenstock 90 mm.

Film Polaroid 55.

Luce Bowens Flash.

Fotocamera Toyo 45G con Rodenstock 180 mm.

Film Agfapan 100.

Luce Profoto Flash

Claudio Turri, vivere l’immagine dall’interno è illusione, l’immagine è linguaggio, assai più immediato ed efficace perché non verbale. In realtà tu parli (del dramma o di qualunque altra cosa), eccome, anzi, parli anche a chi non vuole ascoltare, inviando un messaggio non autorizzato che viene raccolto anche da chi è distratto, non conosce la lingua, compie contemporaneamente altre attività, bastano gli occhi aperti, non si può ‘restare sull’immagine’, non lo può fare chi la scatta, non lo può fare chi la osserva.

La maggior parte delle informazioni sul mondo la recepiamo con lo sguardo, fin da quando un nostro antenato di milioni di anni fa si è alzato sulle zampe posteriori scoprendo orizzonti impensabilmente lontani, guardare è già di per sé conoscere e capire, non c’è differenza tra vedere e pensare, nella percezione visiva si mettono in moto gli stessi meccanismi di strutturazione ed astrazione dalla realtà che utilizziamo per costruire un pensiero, sia che poi lo mettiamo per iscritto o lo articoliamo con le parole.

Se vogliamo approfondire, si può parlare di Ernst Hans Gombrich, che teorizzò l’esistenza di schemi figurativi in grado di dare all’immagine il valore di una codificazione, sconfinando nella psicologia della percezione, ma andremmo un pò off topic.

Aggiungerei che, secondo me, in una pubblicità fotografica efficace, le parole possono essere a volte sia superflue, sia addirittura controproducenti, spostando l’attenzione su una elaborazione del messaggio in chiave razionale, e quindi più lenta e meno impattante.

…forse si è trattato dell’illusione di cancellare il dramma, decodificando quell’immagine, effetto immediato, del tutto personale…

Ma viste le due diverse ANFFAS e AIP e che una la usa la parola e l’altra no, secondo te Vilma quale è migliore? O la più efficace.

A me piace di più ANFFAS che oltretutto la percepisco come più diretta.

scusa, Diletta, il ritardo nella risposta, se non si scorrono tutte le domande di tutti i post può succedere.

Io, come te, per quanto ho detto trovo più efficace quella dell’ANFFAS perché non ha bisogno di nessun’altra informazione oltre l’immagine, e questa è per me l’idea perfetta di pubblicità visiva. Il soggetto che ci guarda severamente dal manifesto dell’AIP, per quanto molto espressivo, non riuscirebbe a dirci nulla di più specifico oltre alla sua severità senza l’informazione scritta, in tal modo il messaggio passa più lentamente, ci vuole tempo per leggerlo, tempo per capirlo nei suoi significati anche ambigui (quel verbo ‘colpire’ che può riferirsi sia alla malattia sia all’attenzione di chi guarda). Mettiamoci nei panni di un analfabeta che passi davanti a quei manifesti, nel primo caso capisce immediatamente tutto, nel secondo caso deve farsi leggere da qualcuno lo scritto, un passaggio in più che rende l’immagine mediata da un significato concettuale e quindi non più autonoma. Perlomeno, questo è il mio pensiero.

Ciao

Figurati Vilma! Il paragone con l’analfabeta mi sembra pertinente e è così! Tu guardi le immagini ANFFAS e tutto è immediato e non c’è bisogno di aggiungere altro.

Ciao

inizio un nuovo post per risponderti che sembriamo giapponesi… vedi, su queste fotografie sono perplesso, non sapevo cosa fosse l’ANFFAS prima di queste foto. Mi spiego meglio, non essendomi mai trovato di fronte ad una richiesta del genere, non so davvero che cosa direi, gratuito o no, pubblicità al fotografo, come ritorno di immagine, non so. Mi domando una cosa, queste persone si sono rese conto di quello che stava succedendo.

si sono rese conto che erano il soggetto di qualcosa che non le metteva a disagio. posso dirlo con molta onestà in quanto fu la domanda che feci alla madre di elisabetta, presente sul set (mi sembra fosse proprio la madre) e lei mi rispose che stava bene. altrimenti avrebbe vomitato di continuo. probabilmente l’atmosfera che si era creata era percepibile. altro non saprei dirti. credo solo che malgrado la distanza una certa forma di comunicazione tra noi c’era. non posso dimostrarlo però.

Immagino che sia stato molto difficile scegliere come e cosa fotografare, difficile rinunciare al movimento, al suono, ai pochi elementi basici della comunicazione di due soggetti così particolari e con così pochi mezzi espressivi, difficile scegliere se non in maniera empatica come e cosa trasmettere, anche se, credo, per un fotografo, queste siano scelte in gran parte istintive. Solo chi sperimenta sulla propria pelle può immaginare tutto ciò che la foto tace, i movimenti ritmici, il rumore metallico della sedia a rotelle, un cigolio, un suono inarticolato, la mano che batte ……. L’atmosfera era certamente percepibile, anche se attraverso canali a noi sconosciuti, ed in qualche modo altrettanto sconosciuto passava una sorta di complicità rassicurante in grado di costruire un ponte tra due mondi stranieri l’uno all’altro.

“Cercheremo quello che è nostro, per quanto lontano occorra andare…..”, scrive Hölderlin, molto lontano, con la certezza di non arrivarci mai.

Ma vale la pena di tentare.

vero vilma, molte cose restano fuori. e ciò che è fuori è stato elemento di attenzione per ciò che poi è diventato espressione. la costrizione, quella sulla sedia, che diventa uno spazio di sé… quel muoversi su di essa, intorno a essa e con essa.

per questo non è stato difficile come fotografare. e il taglio, quello spazio sopra che incombe, è parte integrante. non dico che sia l’unico modo, né quello più giusto… non uso categorie assolute. in questo caso poi, dove davvero come dici tu, i canali della percezione e della comunicazione sono complessi. sfumature a volte. la percezione che ho avuto io, sembra banale, è che la luce del flash, decisamente avvolgente perché infilata in un grande bank sopra le loro teste, ogni volta che partiva tranquillizzasse. certamente è una cazzata, ma io ne ebbi la netta sensazione.

innanzi tutto mi fa piacere di non aver offeso nessuno con la mia domanda che poteva apparire un po’ stronza e sono contento che sia la stessa che ti sei posto.

riflettevo anche io sullo spazio sopra le loro teste, che è spazio che riempe. in questo caso è molto pesante, presente, molto più della sedia a rotelle. quel non detto, quel togliere, che diventa davvero un urlo, un grido.

Bhe in effetti posso anche portare la mia testimonianza sull’handicap vissuto in prima persona, che è collaterale al post in se, però un’altra persona, Vilma ha portato la sua e trovo giusto condividere la mia. Con la mia ex moglie avevamo avuto una gravidanza, scoprendo che il bambino aveva la sindrome di down al terzo mese ed abbiamo preferito interrompere. Poi abbiamo avuto una bambina sanissima, ma è un altro discorso. La nostra scelta, mia in particolare, è stata forse vigliacca, però per quanto amore possano dare i genitori, questi non sono eterni e lasciare il fardello agli altri componenti della famiglia prima e far finire la persona in un ospedale, ricovero o simili, a terminare la propria esistenza, non mi è sembrata una vita degna.

difficile entrare nel merito, almeno per me. credo che sia davvero molto personale. e ho imparato a non emettere giudizi.

in fotografia le cose però cambiano. e una posizione la si prende. sempre.

si, è vero che in fotografia una posizione la si prende, anzi ti domando cosa ne pensi dell’aspetto predatorio della fotografia, che, in fotografie come queste, ma utilizzate in altri contesti hanno una valenza molto diversa.

mi puoi spiegare meglio stefano?

eh eh, immaginavo rileggendomi, che non avresti capito, colpa mia che mi sono espresso male, intendevo in effetti due cose, uno l’aspetto predatorio descritto dalla sotang. L’altro, legato allo scritto di ando gilardi “non fotografare…” dedicato alla arbus, che si lega di più alle fotografie che hai postato.

non a caso si dice shooting… e credo davvero che il fotografare, tutto, mica solo gli umani, abbia anche a che fare col possesso. o almeno venga restituito qualcosa che non c’era. non in quella forma. e un po’ di violazione in questo è necessaria. si tratta di capire fino a che punto. e fino a che punto arriva il consenso di chi è ritratto. capita che il soggetto si dia, quasi senza limite. solo che poi, fotografia alla mano, arretri di gran lunga il consenso. il risultato tra quanto uno si dà, fosse anche un palo, e quanto la fotografia restituisce può avere dinamiche diverse. non c’è equazione.

sul non fotografare, quello di gilardi è più un manifesto morale. e comportamentale. io non credo che la fotografia abbia morale. il fotografare sì.

Mi piace che tu dica che la fotografia non abbia una morale, il fotografare invece sì… Davanti a questo articolo, sono in difficoltà, preso da sensazioni contrastanti, vorrei soffermarmi solo sulla bellezza delle immagini, ma il dramma mi colpisce allo stomaco, e mi riporta alle immagini, lasciandomi in quello stato sospeso che forse è la provocazione, il tono partecipativo del footgrafo a volere con forza. Non amo, in genere, le “campagne”, ho qualche dubbio che guidino verso l’obiettivo stabilito, ma qui è diverso, c’è la confidenza di un’amicizia, la lealtà di una partecipazione schietta e appassionata. Mi metto da quella parte della scena, ho tutto per comprendere…

credo che le campagne benefiche no profit, proprio loro, non sono diverse dal punto di vista della comunicazione. e la fotografia è utile se sa cosa dire. è anche vero che non è facile la convergenza. la campagna ANFFAS, che era solo stampa, non aveva headline. solo due righe di testo. la fotografia riempiva. e il bello in questo caso è che è stato deciso dopo aver fatto, e visto aggiungerei, le immagini.

ma perché claudio sei in difficoltà? conflitti estetico-morali? butto lì…

Probabilmente sì, sono portato a rimanere sull’immagine, a viverla dall’interno, non a parlaredel dramma, non so…

mi sembra un atteggiamento corretto.

per eventuali altri post bisogna aprirne uno nuovo.

chiarissimo, grazie Efrem

e condividi?

Si, quasi completamente, tranne un pelo sul discorso di Ando, non mi sono, ovviamente, mai trovato di fronte a dover fare fotografie a persone disagiate, probabilmente le farei, non farei, invece, mai foto ad animali che soffrono, nemmeno per riportare la loro sofferenza all’attenzione del mondo, credo però che sia un discorso di sensibilità personale.

ah be’… sul fatto di fare fotografia in certe situazioni estreme concordo con te stefano. io non riuscirei. animali soprattutto, come te.

ma la questione morale non è un fatto personale… non biasimo chi le fa. dipende da fattori non calcolabili sulla poltrona dalla quale scrivo.

però, scusami, queste dell’anffass hanno una storia diversa, almeno penso.

Si, anche io ero piccino, come ha scritto Michele prima di me, però me la ricordo la campagna AIP. Mi viene una considerazione strana su Efrem, circa un anno fa avevo scoperto il suo sito istituzionale, ammirando molto il fotografo, mai più avrei pensato di infestare il suo blog con i miei pensieri, per una questione di rispetto. Invece sono post come questo, che, nonostante il rispetto e l’ammirazione immutati, mi danno il coraggio di scrivere, spesso cavolate… però tant’è, e dall’altra parte trovo sempre una persona davvero disponibile!

Discorso completamente diverso invece quello iniziale, sulla gratuità, ma non è il post giusto per parlarne.

Stefano scusa ma quale discorso sulla gratuità? Non capisco bene.

Sul fare foto gratis Diletta, che per chi fa fotografie come me, traendo piacere, ma facendo altro per sopravvivere, potrebbe dare le proprie fotografie senza chiedere in cambio denaro. A parte che non è il mio caso, perchè provo vergogna a farle vedere, figuriamoci a donarle, trovo la cosa sbagliata in se, per una serie di motivi.

Ah, ho capito Stefano. Scusami ma non mi ci trovavo.

Quella per AIP la ricordo bene anche io, ma credo la ricordino un po’ tutti. Immagino sia ancora oggi un punto di riferimento per la comunicazione sociale.

Complimenti Efrem, davvero.

non so davvero andrea se sia un riferimento la campagna aip. difendo la sua diversità rispetto ad altre provocazioni che sono susseguite.

ed è strano come le immagini anffas invece, che credo più forti, abbiano avuto un certo impatto solo all’interno di un ambito più ristretto. quasi fotografico direi.

grazie davvero per i complimenti.

L’immagine per la campagna ANFFAS mi piace, mi commuove, mi racconta di loro.

Ricordo bene la polemica per la campagna sul Parkinson, che in effetti mi lascia tuttora perplessa. Non certo per una questione di mancato rispetto dei codici, regole, deontologie etc: ma per il fatto che quel volto avrebbe potuto “dire” qualcosa che, invece di colpire duro rischiando di far distogliere lo sguardo, interpellasse e suscitasse un coinvolgimento. Parere personale, ovviamente.

anffas, laura, credo abbia chiaramente al centro la fotografia. che da sola è in grado o meno di dire la sua. e mi fa piacere che ti susciti in questo caso commozione.

la campagna aip invece vive su un doppio binario. per questo ho pubblicato entrambe… perchè diverse. forse hai anche ragione nel dire che il volto di paolo ausenda avrebbe potuto dire altro… e che l’headline in qualche modo gli toglie qualcosa. però è anche vero che senza quello, l’aip non avrebbe ottenuto l’attenzione che si prefiggeva. è difficile… quando mi è stata sottoposta la cosa da mccann erickson, credimi, ci ho dovuto pensare. poi ho parlato col presidente paolo ausenda. e mi è bastato. poi rispetto come sempre le opinioni intelligenti. come la tua… quelle che non hanno pretese di verdetto.

Anche io ricordo la campagna AIP e anche io sono d’accordo con Laura che il volto senza la frase poteva raccontare anche altro (se ho capito bene il senso). Al tempo mi aveva anche spaventata anzi.

Mentre le fotografie della campagna ANFFAS le trovo stupende! Sono poetiche.

Cioè, non voglio dire che la fotografia usata per AIP non mi piace, anzi mi piace anche lei solo che quella scritta mi sembra la sminuisca. Però anche la mia è una opinione personale.

poetiche… dici davvero diletta? mi piace. ma non so se è vero.

addirittura spaventata? mi spiace. e come detto a laura, rispetto assoluto.

ma spaventata…

Certo Efrem! Poetiche è la parola giusta: sono perfino delicate nel loro essere così dirette.

Mi aveva spaventata quell’enorme manifesto con scritto che qualcuno si auspicava che qualcosa di terribile mi colpisse. Immediatamente non mi era chiaro il doppio senso.

in effetti diletta il senso era un altro…

ricordo la campagna per il parkinson, e come me credo molti altri, proprio per la cruda efficacia sia dell’immagine che della frase. Non c’è un altro modo per affrontare certe realtà se non guardandole in faccia, come fa Paolo col suo sguardo severo e senza indulgenze, come dobbiamo fare tutti cercando di incrociare lo sguardo negato di Alessandro e Elisabetta.

ps: uno dei miei figli è gravemente handicappato, non è diversamente abile, ho sempre rifiutato questa definizione, è disabile, lo dico io che sono sua madre e non ho paura delle parole.

non è un p.s. qualsiasi… e condivido assolutamente ciò che dici vilma a proposito delle parole. a me sembra che a volte non si vogliano chiamare le cose col loro nome. facendo un danno. e ci si arrampica sul niente evitando di affrontare la questione. forse per paura.

lo sguardo di paolo ausenda era lì a sostenere la forza dirompente dell’headline. e era anche lui bello coinvolto.

alessandro e elisabetta sono fotografie autonome, se mi è permesso dire. credo parlino chiaramente. dicono ciò che vedevo. io mi sono limitato a registrare.

ma davvero ho un grande grande affetto per questa coppia.

la fotografia è davvero il centro in questo caso. e sottolineo che serve un fotografo per farla parlare. non è stato facile… non è mai facile. però è molto semplice.

hai ragione, la verità a volte non è facile da accettare, da vivere, da cogliere, ma è semplice se la guardi senza perifrasi consolatorie, senza filtri, senza preconcetti, senza pretese di giudicare o interpretare.

Queste foto sono un racconto detto con le parole giuste, senza paura.

mi piace questo che hai scritto… anche perché credo che la paura faccia solo balbettare.

Anche io ricordo quella campagna AIP e ricordo che mi colpì molto ma in maniera positiva, non capisco cosa c’era di offensivo per finire sotto le grinfie del “Gran Jury”: come dici tu, bisogna trovarsi dentro le cose e poi parlarne.

Ma anche la campagna ANFFAS la trovo fortissima, con quello schienale che ti sbatte in faccia.

Penso anche che certamente quando si tratta di lavori così non si può certo improvvisare.

comunque non venne ritirata, valeria. quindi evidentemente non c’erano gli estremi per farlo. io resto convinto che fu giusto affrontarla così, con tanto di approvazione da parte dell’aip. nella figura del suo presidente. direttamente coinvolto.

certo! lo schienale del ritratto di elisabetta nella campagna anffas sbatte proprio in faccia. mi fa piacere che venga colto. era una delle cose che più mi impressionò.

Quello schienale sembra vivere di vita propria. Una presenza fortemente inquietante però. A dire il vero non so perché ma mi ha molto impressionata.

Bellissima campagna, quella per AIP, me la ricordo perfettamente!

Allora ero poco più che un bambino ma il messaggio mi arrivò, violento, e mi fece riflettere. Ci vorrebbero più compagne come questa, potenti, rivolte a scuotere la gente, a farla meditare.

Sei sempre dietro ad immagini che mi son rimaste negli occhi, ormai dovrei smettere di meravigliarmene.

quella campagna aip, michele, ebbe un seguito l’anno successivo, o due anni dopo, più morbido nell’headline e in tutta la parte copy.

tale fu il baccano che suscitò la prima. ci fu anche una minaccia di deferire tutti al super comitato centrale della pubblicità per mancato rispetto del codice deontologico. o roba simile. io non mi pento.

be’, ti ringrazio per l’apprezzamento! vuol dire che qualcosa di buono l’ho combinato allora… grazie davvero.