La fashion week milanese…

Ho girato qui e là e quello che mi resta è niente.

Perché ciò che si vede durante, coincide con perfezione millimetrica a tutto ciò che non mi piace vedere. Limousine incluse. E a me le automobili piacciono, ma quella roba lì…

Milano due eventi… design e fashion, distanti e a confronto: il primo apre la città, il secondo la blinda e tu sei in coda, dovunque fuori.

E alle ragazzine accalcate per vedere la Herzigová, Roberto Bolle e le varie star adunate per l’occasione, restano toraci, spalle e teste rasate di bodyguard in grigio 2×2 metri… tutto dentro gli smartphone.

Questo è il fashion system. E si vede. Quanto amavo Moschino…

Mentre la moda è ciò che non si vede. E cioè un duro lavoro dietro le quinte.

Io non la conosco. L’ho frequentata per una breve stagione molti anni fa.

Fotografando sul serio. Poi basta.

Perché quando si ritrae la star, cioè quello che mi capita di fare, con tutto il nécessaire, trucco & parrucco, griffe & stylist, redattrici eccetera, non è moda, è ritratto.

Che è un altro pianeta. Non più o meno nobile, semplicemente altro.

E adesso veniamo alla fotografia… quella nella quale mi rifletto non ha generi.

Solo attenzione espressiva per ciò che ritrae.

Mi risulta difficile pensare alla borsa e alla scarpa come accesori.

Se così fosse farei degli still life.

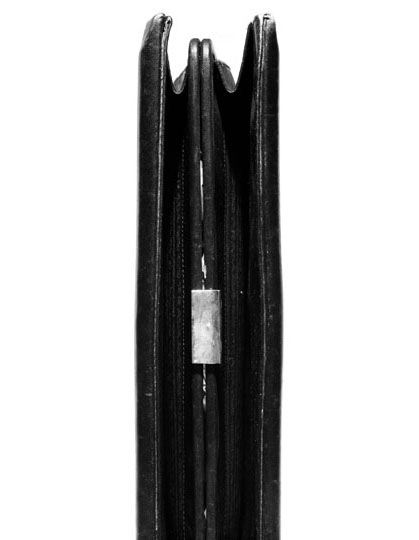

Invece ventotto ritratti per Prada, collezione storica delle borse dal 1913 a più o meno l’anno in cui ho fatto questo lavoro, cioè il 1992.

Durante lo shooting vennero a trovarmi Miuccia Prada e Italo Lupi che curava quello che nelle intenzioni doveva essere un libro.

Ero davvero molto imbarazzato… il mio studio era autenticamente underground.

Uno scantinato alto ficcato nelle viscere di via Orti, milanesissima vietta tra Porta Romana e il Policlinico.

Nell’occasione impresentabile. Va be’…

Borse fantastiche, tutte usate, tutte con una loro storia: come facevo a pensare in termini di still life? Erano vivissime!

Nella moda c’è, a volte, un insieme che proprio mi affascina ma qui in più c’era un dettaglio e un livello manifatturiero che era pura lirica.

Poi il libro non si fece. Non so perché.

Chissà dove sono, adesso, le stampe originali? E le borse?

Che per una settimana son state mie.

© Efrem Raimondi. All rights reserved.

© Efrem Raimondi. All rights reserved.

Fotocamera: Toyo 45G con Rodenstock 180 mm.

Luce: Flash Profoto.

Film: Polaroid 55.

@Vilma, voglio ringraziarti davvero tanto per il tempo speso a rispondere, è un onore per me e ti ringrazio per ciò che hai scritto.

Ele

@Eleonora – “[….. ] i fenomeni complessi e peculiari possono essere troppo legati a un posto specifico per essere estrapolati, e la loro complessa peculiarità può rendere difficile un radicamento in altri posti. Il parmigiano reggiano è un formaggio molto caratteristico di una regione dell’Italia e […..] il suo potenziale commerciale fuori dall’Italia, in zone dominate da altre cucine, è limitato. […..] Invece la Coca-Cola [……] è stata facilmente separata dalla sue radici americane, si è adattata pressoché ad ogni cucina [……] e quindi è stata esportata con successo in tutto il mondo”. (‘La globalizzazione del nulla’, di George Ritzer, 2005).

Oggi in una società sempre più aperta e permeabile dove le specificità si annacquano in una generalizzata omogeneità che vuole mettere tutto a disposizione di tutti, è molto più conveniente produrre Coca Cola che parmigiano reggiano. E ciò è bene, se significa disponibilità indiscriminata e libera distribuzione delle risorse anche a chi, fino a poco tempo fa, non vi aveva accesso, la notizia cattiva però è che tutto ciò comporta un allineamento al basso, il passaggio da una società della qualità a quella della quantità, che mette al centro non la produzione, ma il consumo. Fenomeni come l’industrializzazione, la mobilità, la globalizzazione assecondano la diffusione di ciò che è anonimo, povero di contenuti, indifferenziato (la Coca-Cola), mentre penalizzano gli esemplari unici non imitabili (il parmigiano reggiano) legati a determinate specificità, ad un preciso territorio, ad artigiani identificabili.

E l’appiattimento dei valori, in tutti i campi, fa sì che oggi il produttore possa offrire un prodotto di basso livello che viene accettato ed acquistato dal consumatore di modeste esigenze in un mercato che, per essere globale e alla portata di tutti, deve essere anonimo, indifferenziato, a basso costo.

Succede anche in architettura, dove archistar come Hadid, Gerhy, Libeskind esportano lo stesso progetto a Milano come a Dubai, nella più completa indifferenza verso il contesto sociale e culturale in cui collocano il loro prodotto e tutto ciò che costituisce esperienza e tradizione, il disegno a mano libera piuttosto che “tutti i segreti delle varie fasi di produzione” di uno dei tanti bravissimi artigiani di cui l’Italia era ricca, viene sacrificato all’anonimato di una modernità senza memoria.

Questo processo di spersonalizzazione delle culture è, a mio avviso, inarrestabile, in via di metabolizzazione da parte delle giovani generazioni per le quali il nomadismo, reale o mentale, sta diventando una normale condizione esistenziale, filosofica, culturale, sociale.

p.s. – Mi scuso con Efrem per un altro dei miei off-topic da infiltrata.

@Vilma – io non mi scuserei più… e continuerei a infiltrarmi :)

Buonasera a tutti. Vorrei dire due cose che sembrano contrastare: queste immagini sono di una grande forza e interpretano a meraviglia le borse di Prada. Sono emozionanti!

@Eleonora, mi ha molto colpito il tuo post, davvero commovente come dice Vilma. una vera tragedia che riguarda magliaia di persone occupate nel manifatturiero di qualità. È nessuno dice niente. Si preoccupano solo di chi le garanzie ce le ha e tanti saluti. La nostra eccellenza non interessa i nostri connazionali “comodi”.

@Vilma ti ringrazio per lo spunto di riflessione. “E non si contano convegni e dibattiti dove ci si chiede: il gesto della mano dell’architetto, ovvero lo schizzo, ha ancora senso nell’era dell’auto-CAD? NO!”

Sai che invece io lo metto in dubbio questo NO. Secondo me le persone e la loro storia e vissuto fanno la differenza in tutti i settori. La mia verità è che noi Italiani non siamo un popolo. Non abbiamo un’identità, alle istituzioni fa comodo e così facciamo convegni su convegni per decidere quando la nostra tragedia è diventata storia o come dici giustamente tu, preistoria. Se sapessimo chi siamo i convegni servirebbero a ribadire che siamo anche i migliori a disegnare a mano libera e quindi a pensare, pianificare, fare, nell’era dell’auto-CAD e spingeremmo gli altri paesi concorrenti a giocare al rialzo e non al ribasso come stiamo facendo ora. Serve ancora scrivere su un curriculum di saper disegnare a mano libera e anche a computer se cerco lavoro come architetto all’estero, ha senso? Serve dire che so usare anche la camera oscura se apro uno studio fuori dall’Italia, ha senso? E in Italia? Si? No? Perché? Questo mi interessa e molto.

@Eleonora – una disamina lucida e commovente, che lascia a tutti un senso di rimpianto, nostalgia e, purtroppo, sconfitta.

Né ci consola sapere che è accaduto o sta accadendo in tutte le professioni, anche nella mia, dove ci siamo ormai dimenticati “il disegno d’architettura a mano libera come strumento irrinunciabile e primario, perché corporeo, della progettazione.”

Anche questo è storia, anzi preistoria diventata letteratura da raccontare come un lontano passato (“Unplugged”, 400 pagine, mille schizzi e disegni d’architettura a mano libera). E non si contano convegni e dibattiti dove ci si chiede: il gesto della mano dell’architetto, ovvero lo schizzo, ha ancora senso nell’era dell’auto-CAD?

NO!

@Efrem – la tua scelta della cover come foto preferita è giustificata e prevedibile da parte di un uomo che, per sua natura (Klimt l’aveva capito!), predilige linee pulite, simmetriche e razionalmente interpretabili.

Infatti gli uomini non usano borse.

@Vilma – io però preferisco sempre la cover, che è anche l’ultima. perché esistono le preferite, altro che no!

Ho lavorato e vissuto nel laboratorio di mio padre, essendo locato nel piano terra di casa: mio padre è un artigiano, produceva in proprio calzature da donna e in più faceva conto terzi la produzione di brand allora molto conosciuti per la qualità dei loro prodotti, uno fra questi prada. Ha sempre lavorato dietro le quinte e ne è fiero. Gli addetti al controllo produzione, usciti dalle scuole migliori di design, gente studiata, come diceva mia nonna, lo chiamavano il gioielliere quando lo venivano a cercare per risolvere il problema di mixare il design alla struttura che c’è sempre quando si deve mettere insieme la creatività e l’arte con la tecnica. Conoscendo la tecnica e ovviamente tutti i segreti delle varie fasi di produzione, per lui questo era semplice. La produzione era eccellente, ho visto lavorare mio padre con i guanti bianchi per non sporcare i tessuti o i pellami, non esisteva a casa mia la manovia elettrica, eravamo felici di fare quel lavoro, era soddisfacente sotto tutti i punti di vista. Ci abbiamo vissuto con questo lavoro, non ci siamo arricchiti a livello economico, tantissimo invece a livello personale. Eravamo pagati il giusto per tutto il lavoro che si svolgeva, per gli orari incredibili che si faceva prima delle sfilate. Poi è successo qualcosa. L’idea che mi sono fatta io è questa: Non costava troppo fino a quando non sono nate le aziende commerciali che per lavoro facevano questo: prendevano gli ordinativi dai brand e li smistavano ai laboratori introducendo così il terzo elemento nella scala produttiva, l’intermediario. Il produttore non doveva più avere rapporti con l’ufficio stile, cosa fondamentale per lui, ma solo ed esclusivamente con il commerciale. Questo faceva si che l’azienda prada, coveri, cox, ecc avesse meno lavoro da svolgere e quindi anche meno costi ma anche zero controllo diretto. Purtroppo queste nuove attività erano gestite da gente che non essendo riuscita a diventare il gioielliere della situazione, per incompetenza, e dopo aver fallito nell’intento di produrre un marchio proprio che ha dei costi esorbitanti e quindi dopo essere stati imprenditori falliti, si era improvvisata controllore del produttore. Il problema secondo me nasce qui perché la domanda è chi controllava il controllore? Nessuno. Tanto che il controllore ha iniziato da quel momento a fare i conti in tasca al produttore, a scegliere dove acquistare le materie prime e quali acquistare indipendentemente dalla funzione che esse avevano per un determinato modello o design, scaricando sul produttore la responsabilità del prodotto finito. Tanti di questi nuovi delinquenti, all’arrivo dei cinesi in zona, pur di guadagnare soldoni, hanno deciso di spostare la produzione dai piccoli artigiani ai capannoni cinesi. Nel frattempo, con contratti studiati a tavolino (perché quando uno è delinquente lo è fino in fondo) hanno rovinato il mercato con prezzi di produzione assurdi, e con merce consegnata senza un difetto che è stata resa al produttore con motivazioni da denuncia e con una tecnica da associazione mafiosa: se vuoi i soldi delle consegne precedenti accetta il reso. Con questo metodo hanno fatto fallire tanti di questi piccoli artigiani che ovviamente non si potevano permettere avvocati per iniziare cause contro i brand in questione né di non accettare il “compromesso”. Chi non ha accettato il compromesso ha chiuso ugualmente perché non aveva la forza di sostenere una perdita del genere. E’ iniziata così la guerra fra poveri e quando c’è una guerra perdono tutti e il made in italy oggi è solo un’etichetta anche per questo. Mi scuso con te Efrem se ho approfittato di questo spazio per uno sfogo personale ma lo ritengo opportuno perché anche questa è storia.

ps. Le tue foto Efrem le trovo magiche come le mani dei piccoli artigiani.

@Eleonora – apprezzo molto questo tuo commento malgrado la lunghezza. nella circostanza inevitabile e apprezzata.rende molto bene la situazione…

quando parlo di manifatturiero lirico, intendo anche quelle aziende, anche micro, anche individuali, che hanno un background impareggiabile. e per il quale l’italia è nota e apprezzata nel mondo. decisamente meno in patria. che personalmente sento sempre più estranea. grazie davvero.

certo che ci credo!

la numero 1 è una raffinata bellezza liberty discreta e misurata, la numero 2 è teatrale, di grande presenza scenica, la numero 3 è vezzosa con quel suo manico sinuoso messo in posa, la numero 4, la mia preferita, si prende la ribalta, è esuberante e divertente………

come vedi mi sono divertita anch’io.

una vera galleria di ritratti, ogni scatto una diversa espressione, quella seria e composta, quella enigmatica, quella solare, quella audace…. è incredibile in quante diverse sfumature possano esprimersi gli oggetti. Una collezione storica, hai ragione, nel senso che rispetta ciò che l’oggetto, specie se è una borsa di Prada, può/deve rappresentare, valori indiscutibili, senza tempo, sintesi di bello e buono, nell’aspetto esteriore e nell’abilità esecutiva ad un “livello manifatturiero che era pura lirica”.

gli oggetti, dice baudrillard, “devono comporre parole e le parole discorsi. Lo scopo finale è la coerenza del discorso che comunicano….. “.

che mi sembra proprio l’idea di fotografia alla base di questo servizio.

mi sono divertito vilma… ci credi vero?

C’e poco da aggiungere alle foto e a ciò che scrivi, ma ti cito: «La fotografia nella quale mi rifletto non ha generi. Solo attenzione espressiva per ciò che ritrae.»

Questa frase sintetizza perfettamente un concetto di fotografia che condivido pienamente.

@Giancarlo – meno male che qualcuno la condivide ;)

La fashion week Milanese? A me invece incuriosisce sempre molto: è vero che tutto è in po’ blindato come dici, però è comunque un momento di festa e di allegria. Si vede solo questo? A me sembra che sia percepibile il gran lavoro.

Queste borse sono splendide è hai ragione: le tue fotografie dei veri ritratti dall’atmosfera thirty

@Valeria – se almeno vedi le sfilate. allora sì che percepisci il lavoro. se stai fuori con lo smartphone in mano, non penso. io mi sentirei un pirla.

forse sì… una luce un po’ ’30